本期导读

为积极响应习近平总书记“让民法典走到群众身边,走进群众心里”的号召,西南政法大学民法典宣讲团广东校友会分团有计划、有部署地开展“五进”宣传工作——进机关、进企业、进商会、进社区、进学校,打造广东校友会“百人千场”民法典宣传品牌,积极践行广东校友会“服务社会”的宗旨理念。

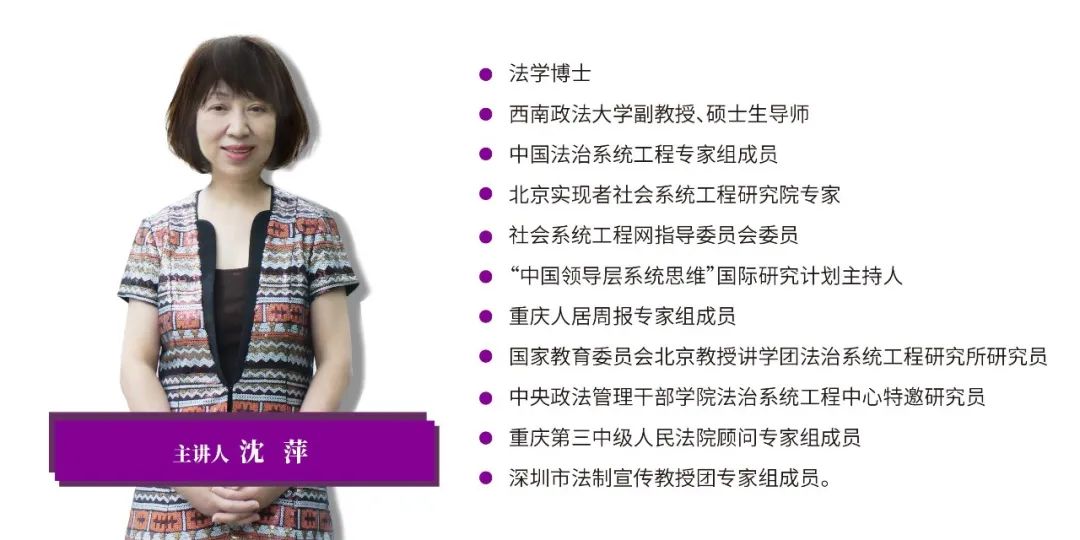

本期岭南法商讲堂民法典特别专场邀请到西南政法大学副教授沈萍,她从居住权的定位、立法意义、民法典关于居住权制度的缺漏以及居住权适用领域扩张四个方面为大家解析了民法典关于居住权的规定。

专业分享

考虑到居住权不能融入物权的体系框架、不符合现代物权法物尽其用的原则等原因,2007年物权法草案删除了“居住权”的规定。但多年以来,房屋所有权和租赁权两种房屋利益形式难以满足当事人的多样化需求。

沈萍副教授在讲堂中首先介绍了居住权的设立背景,她指出,鉴于司法实践中民众和法官运用公序良俗原则、扩大解释等方法解决居住权的纠纷,造成了自由裁量权不当扩张、破坏交易安全等后果,居住权成为物权的需要日益迫切,我国民法典增设居住权作为一种用益物权。

居住权的定位

1 居住权是用益物权,租赁无法取代居住权制度

沈萍副教授指出,居住权是权利人对他人住宅享有的占有、使用的权利,是所有权权能分离的结果。

居住权与租赁权具有一定的相似,都是对他人房屋享有的使用权,两者都具有对抗第三人的权利。但居住权和租赁权也具有区别。

第一,居住权相对于租赁权具有更强的支配能力。居住权人可以基于生活需要对住宅进行广泛的正常使用。居住权存续期间内,房屋所有权人的权利在很大程度上处于虚化的状态。

第二,法律对于居住权的保护强度更大。居住权的设立是绝对的,必须通过登记的形式设立,可以对抗房屋所有权人之外的任何第三人,基于物权请求权保护自己的权利。

第三,居住权的设立不是市场交易行为。居住权是一种人役权,是以满足居住权人的生活需要为目的,既可以以合同的方式设立,又可以以遗嘱的方式设立,具有浓厚帮助、辅助的性质,居住权的设立可以是无偿的。租赁权的设立基于双务的、有偿的租赁合同,租赁权的设立以取得租金为条件。

第四,居住权相比租赁权向权利人提供更优的保护。居住权依附于特定的权利人存续,法律不规定居住权的最长期限。权利人可对房屋进行装修、改善,可以长期享有利益。租赁权不是一种长期、稳定的利益,租赁合同的期限不超过20年,超过部分无效。租赁合同的短期性对房屋的利用产生很大的影响,导致承租人不愿意改善租赁环境。

总而言之,居住权和租赁权不能相互取代,民法典在租赁之外增设居住权,为解决当事人的生活居住需要提供了更多选择,能够充分保护当事人的实际利益。

2 居住权是人役权

沈萍副教授指出,人役权是为特定人的利益利用他人之物的权利。

居住权是在他人的住房上设定的权利,权利是为特定的个人设立的。居住权具有终身性的,无法成为继承的对象。人役权具有无偿性,具有慈善的价值。

图片来源于网络

居住权的立法意义

沈萍副教授认为,将居住权写进民法典具有重要的意义:

第一,将有利于实现“住有所居”完善住房保障体系,特别为离婚妇女、孤寡老人等弱势群体提供基本的住房保障;

第二,将有利于实现居民住房形式的多样化,缓解目前的住房压力,可以缓和或卖或租的弊端;

第三,将有利于解决日趋老龄化的中国老年人养老问题,为“以房养老”提供制度支持;

第四,将有利于保障家庭成员对公房享有的居住权;

第五,将有利于充分提升房屋的利用效率,优化房屋所有权和财产利用权的配置,有效提升房屋利用效率。

图片来源于网络

民法典关于居住权制度的缺漏

讲堂中,沈萍副教授指出了当前民法典有关居住权的制度设计存在以下缺漏:

第一,民法典对居住权制度的设立是基于“住房保障”倾向于弱者保护,蕴含了浓厚的管制色彩,而居住权却应该彰显私人自治的核心理念。

第二,禁止转让居住权违反了效率价值,否定了居住权的交换价值。完整的居住权包括三个不同层次的法律关系,即设立居住权的基础法律关系、物权性支配以及居住权的伴随债之关系。只有允许居住权转让和继承,才能建立统一的居住权市场。

第三,伴随债之关系规定的缺失。在居住权存续期间,涉及到住宅的利用、日常的维护及改良修缮事宜的费用,需要在所有权人、居住权人之间进行合理分配。但是民法典未对此做任何规定,留下了明显的立法空白。

第四,《民法典》居住权缺失当事人约定的登记。当事人关于居住权的内容和房屋及附属设施的利用、改良、修缮、维护等事宜的约定必须未经登记不发生物权效力。居住合同关系的概括转移会严重影响交易的正常进行。

居住权的适用领域扩张

沈萍副教授指出居住权在学术上可分为三类,即保障性居住权、投资性居住权和消费性居住权。保障性居住权又分为家庭保障性居住权和社会保障性居住权。

沈萍副教授结合实际阐述了投资性居住权在合作建房、合资购房、民宿行业等方面的设置运用,消费性居住权在时权式酒店、以房养老模式、酒店式公寓与长租公寓等方面的设置运用。

另外沈萍副教授指出,民法典婚姻家庭编和继承编居住权的特殊性与补充性规范。部分学者认为应当在婚姻家庭编和继承编对居住权进行补充性规定,因为居住权规范的特殊性、补充性不可或缺,以法定方式维系家庭成员的基本生存条件,容许后位继承人先于先位继承人取得居住权等规定有利于家庭稳定。

图片来源于网络

沈萍副教授在讲堂最后总结到:

居住权的最大优势在于其内容的弹性化,既可以通过法律限制其转让、抵押等权能,从而实现社会保障功能;也可以由当事人约定部分或者全部排除上述限制,从而满足人们利用财产形式多样化的要求。

居住权回归民法典,在用益物权领域打开了道口子,为未来的物权制度创新留下了充分空间。

错过精彩直播?别着急!

快扫描左侧二维码

获取讲堂直播回放

还可领取精美ppt

意犹未尽,还想进行深度交流?

读者朋友们,您可以通过添加西政岭南学院小秘书(识别下方二维码,或搜索微信号:swupl-In),备注 “ ln+姓名+工作单位” 。

申请加入【岭南法商讲堂】微信群组,与一线企业法务面对面!

我们期待您的加入!

文字:戴璇、郑建滨

编辑:曹渔

审核:黄秋练